�����͂ǂ��f�f����ǂ�Ȏ��Â��Ă���̂��E�E�E�J���e�J��

���̖�͉��Ƃ������O�ŒP���͂�����Ȃ̂��E�E�E�E�E���Z�v�g�J��

�����̕a�@�̃X�^�b�t�̐��͏\���Ȃ̂��E�E�E�E�����̂̏����J

���̖�͔F�ߒ��Ŗ��͂Ȃ������̂��E�E�E�E�E�E���̏����J

��ÊE�S�Ă̌��S���̂��߂ɁA�ߎS�Ȗ�Q�E��Ô�Q���J��Ԃ���Ȃ����߂�

�^�̃C���t�H�[���h�R���Z���g���Ȃ���邽�߂ɁA�������͈�Ï��̌��J�E�J�������߂Ă��܂�

����̐ݗ��@1996�N�S���P���@�@�g�o�̊J�݁@2000�N4���P��

�ŏI�X�V���@2026�N1��27��

�������N���R��

�y�J���p�̂����͂���K���ł��z

���C���^�[�l�b�g�o���L���O�ɂ��U���͉��L�܂ł��肢���܂��B

�䂤�����s�@�x�X���F099 �����a�� �����ԍ��F 0058765

�������F��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�

���X�ǂ���̐U���͉��L�܂ł��肢���܂��B

�L���ԍ��F00970-2-58765

�������F��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�

���V���|�W�E���̂���

��Â̎��̌���Ɗ��҈��S�̂��߂̐��x�̉��P���l����V���|�W�E��

���x�J�n����\�N�u��Î��̒������x�v�̉ۑ�ƓW�]

��Â̎��̌����ڎw����Î҂ƈ�Î��̔�Q�҂̔O�肾�����u��Î��̒������x�v�́A�{�N10���ɐ��x�J�n����10�N�ڂɓ���܂����B

���̊ԁA���҈��S�ɐs�͂��Ă�����Î҂Ǝ��̂̍Ĕ��h�~�����߂銳�Ҏx���҂�����Ɍ����ču���E���_���܂����B

�����F2024.10.19(�y)13�`17��

�Q����F����

�y��ꕔ�z�u��

�����i��F���{���a�q�i�ޗnj�����ȑ�w�j

�@�@���A����i���{�j

�w���҂̐M���鐧�x�ւ̘_�_�x

�@�����v�i�i�Y�Ȉ�Õ⏞���x�Ĕ��h�~�ψ��j

�@�@�u�������i�����j�@�u������i�����j

�w��Î��̒������x�̉ۑ�ƓW�]�x

�@�����\��i���É���w�a�@���҈��S���i���j

�@�@�u�������i�����j�@�u������i�����j

�w��Î��̒������x�̎��H�ƕ]���x

�@�����R���i���s��w�a�@��È��S�Ǘ����j

�@�@�u�������i�����j�@�u������i�����j

�w���x���P�����߂���٘A�ӌ����x

�@�������u�i���٘A�l���i��ψ����Õ���j

�@�@�u�������i�����j�@�u������i�����j

�w���x�𗘗p�����⑰�̐��ƕ]���x

�@�{�e���a�i��Éߌ댴���̉� ��j

�@�@�u�������i�{�e�j�@�u������i�{�e�j

�y��z�p�l���f�B�X�J�b�V����(90��)

�@��L�̍u����5�����A�Q���҂̂��ӌ���������ӂ܂��O�ꓢ�_���܂����B

�@��L�̍u����5�����A�Q���҂̂��ӌ���������ӂ܂��O�ꓢ�_���܂����B

�@���_�i��F�ݖ{�@�B�i�i���ٌ�m��j

�@�@�p�l���f�B�X�J�b�V��������

��� : �u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

���� : �u��Éߌ댴���̉�v�u���҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c��v�u��Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌��J�Ȍ����s�ψ���v

���̃V���|�W�E���̃`���V

���̃V���|�W�E���̋L���i�����V��2024�N10��18���j

���̃V���|�W�E���̋L���i���s�V��2024�N10��22���j

���̃V���|�W�E���̋L���i�����V��2024�N11��19���j

�����Ђ̈ē���

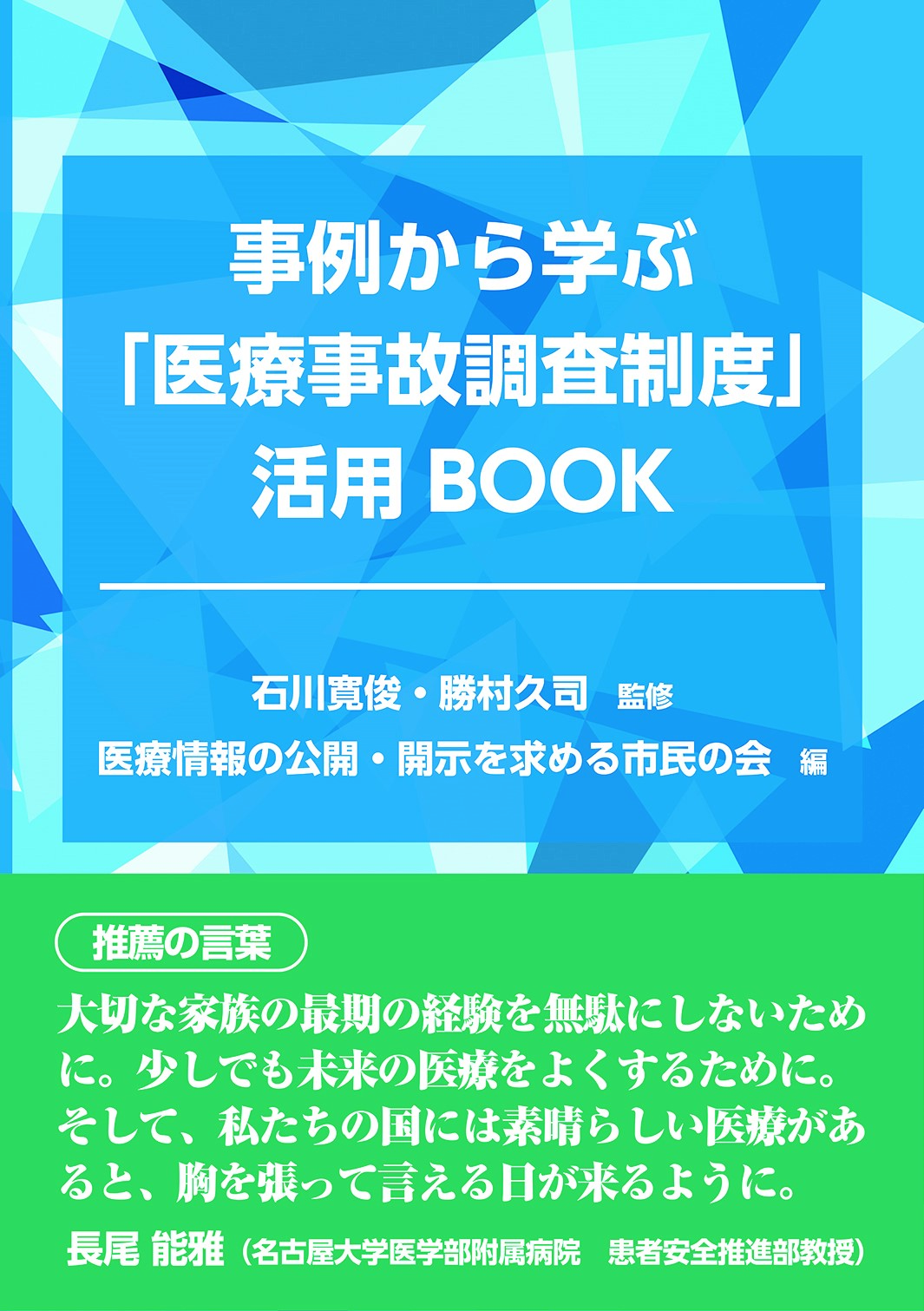

���Ⴉ��w�ԁu��Î��̒������x�v���pBOOK�@�i���o�ŐV���j�E�E�E�Q�O�Q�P�N�P�Q�����s

�͂��߂Ɂ@�c�ΐ슰�r�i�ٌ�m�j

�͂��߂Ɂ@�c�ΐ슰�r�i�ٌ�m�j

���@��Î��̒������x�����p���悤�@�c�����v�i

�T�@��Î��̒����̌���Ɖۑ�i���x���g������Q�҂����̎v���ƈ�Ñ��̑Ή��j

�@�P�D�h�L�������g�u�Z���^�[������ꍆ�Č��v�`���������ƍĔ��h�~�����ߑ������⑰�̃X�g�[���[�`

�@�@�@�@�c�����v�i

�@�Q�D��Î��̔�Q�҂̋��߂��Î��̒����x�Ƃ́H

�@�@�@�@�c����N�q�i��Î��̔�Q�҈⑰�j

�@�R�D��Ì���ɂ����ė\�����ʌ`�ŖS���Ȃ������ҁE�⑰�̎v��

�@�@�@�@�c�������u�i�ٌ�m�j

�U�@��Î��̒������x�Ƃ͉���

�@�P�D�@�����̒������x�ƃZ���^�[����

�@�@�@�@�c�؉�����Y�i�ٌ�m�j

�@�Q�D��Î��̒������x�̋c�_�̗��j�ƌ���

�@�@�@�@�c�O���@���i���{�o�ϐV���E�Љ�ۏ�G�f�B�^�[�j

�V�@��Î��̒����̎��H����ƕ]��

�@�P�D�s���{���ɂ�鐧�x���p�̈Ⴂ�@����Î��̒������߂���f�[�^���琧�x�̗��v��T��

�@�@�@�@�c���c�O���i�ǔ��V�����{�Ћ��s���NjL�ҁj

�@�Q�D�Z���^�[�����ɑ��銳�҂̕]��

�@�@�@�@�c�{�e���a�i��Éߌ댴���̉�E��j

�@�R�D��Î��̒����̎��H����ƕ]������w�a�@�̎���@�`����a�@�̊�{�I�ȑΉ��ɂ���

�@�@�@�@�c�����R���i���s��w��w�������a�@��È��S�Ǘ����j

�@�S�D��Î��̒��������̂̍Ĕ��h�~�ɂȂ��邽�߂Ɂ@�`�Q�n��w���̒��ƎY�Ȉ�Õ⏞���x����w�ԁ`

�@�@�@�@�c�����v�i

�W�@�u���������v�̑���i���{�ƊO���̎���j

�@�P�D��Î��̔�Q�҂́A�������߂Ă����̂�

�@�@�@�@�c������i��Éߌ댴���̉�E����j

�@�Q�D�a�@�͎��̂ɂǂ��悤�ɑΏ����ׂ���

�@�@�@�@�c�k�c�~�q�iNPO�@�l�u�˂����v���������j

�@�R�D�I�l�X�g�g�[�L���O�̂����߁`���E�̕W���Ƃ̔�r�`

�@�@�@�@�c���{���a�q�i�ޗnj�����ȑ�w�u�t�j

�X�@��Î��̒������x�̂��ꂩ��

�@�P�D�܂��Ƃ��Ȏ��̒������������邽�߂�

�@�@�@�@�c���@�����i���ǔ��V�����{�ЕҏW�ψ��j

�@�Q�D���x�̉��P�Ɍ����ā|�������M�����鐧�x��

�@�@�@�@�c�i��T�V�i��Â̗ǐS������E��\�j

�@�R�D��Î��̒����E�x���Z���^�[�̌����E�@�\�g�[�̒�

�@�@�@�@�c�ݖ{�B�i�i�ٌ�m�j

�@�S�D�@����Î��̒����͂ǂ�����ׂ���

�@�@�@�@�c��c�T��i�n���Ɨ��s���@�l�ޗnj����a�@�@�\�j

���Ƃ����@�c�����v�i

�����t�^

�E�u��Î��̒������x�v�Ɋւ��鑊�k��E�Q�l�����@��

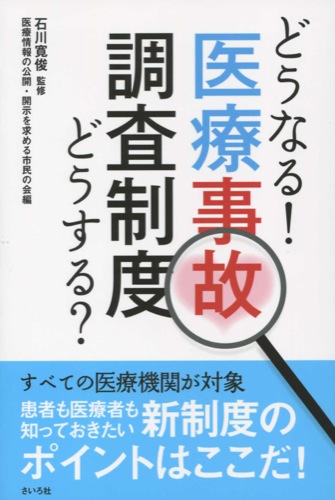

�ǂ��Ȃ�I�ǂ�����H��Î��̒������x�i������Ёj�E�E�E�Q�O�P�T�N�P�O���P�����s

�͂��߂Ɂ@�R���T�q�@�i��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�@�����ǒ��j

�͂��߂Ɂ@�R���T�q�@�i��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�@�����ǒ��j

���@���߂����Î��̒������x�Ƃ́@�����v�i �i��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉� ���b�l�j

�T�@��Î��̒������x�̋c�_�̌o�߂Ƙ_�_�@�O���� �i���{�o�ϐV�����Љ �L�ҁj

�U�@��Î��̔�Q�҂͉������߂Ă����̂��@������ �i��Éߌ댴���̉� ����j

�V�@�a�@�͎��̂ɂǂ̂悤�ɑΏ����ׂ����@�k�c�~�q �i��쒆���a�@���ґ��k�� �@�����k���j

�W�@�Ȃ��I�l�X�g�g�[�L���O���d�v�Ȃ̂��@���{���a�q �i�ޗnj�����ȑ�w �u�t�j

�X�@��Íٔ��̎���ƊC�O�̎��̒������x�@�ΐ슰�r �i�ٌ�m�ATV�h���}�u���������v�ďC�j

�Y�@�܂��Ƃ��Ȓ������������邽�߂Ɂ@�� ���� �i�ǔ��V�����{�� �ҏW�ψ��j

�����Ɂ@���{���g�@�i��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�@���b�l�j

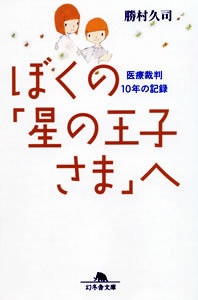

�ڂ��́u���̉��q���܁v���@�`��Íٔ��P�O�N�̋L�^�`�@�i���~�ɕ��Ɂj�E�E�E�Q�O�P4�N�P�Q���P�����s

���͂�����9���Ԃ����������Ȃ������c�B

���͂�����9���Ԃ����������Ȃ������c�B

��Î��̂Ő���Ԃ��Ȃ��������������ʂ̍��Z���t��

�ɐȑi���������J���ȁE�a�@�E��Ð��x��ς��Ă������B

��Ö��ٌ�c�ٌ̕�m�������܂��A

��w����Ō�w���Œ��N�A���ނƂ��Ċ��p����Ă������ЁB

NHK�u�N���[�Y�A�b�v����v�ȂǁA������āA�e���r��V���Ŏ��グ��ꑱ����A

�S�ӂ邦��t�]�ٔ��Ɣ�Q�҉^���̃h�L�������g��i�B

��Ô�Q�ɂ������Ƃ��i������Ёj�E�E�E�Q�O�O�V�N�Q���Q�Q�����s

�͂��߂Ɂ\�\��Ô�Q�҂��s��������͂ǂ��ɂ���H�@�i�ΐ슰�r�j

�͂��߂Ɂ\�\��Ô�Q�҂��s��������͂ǂ��ɂ���H�@�i�ΐ슰�r�j

�^����m�肽���@�i�R���T�q�j

��Ô�Q�ɗ������������߂Ɂ@�i�ݖ{�B�i�j

�����łł���J���e�̏؋��ۑS�@�i�ΐ슰�r�j

�����łł��郌�Z�v�g�J���@�i�����v�i�j

�����a�@�͍s���ɐ\�����Ă悤�@�i���{���g�j

�j�Z���Y�t��ی����ɒʕ悤�@�i�o�������j

��U�Ŏ������������悤�@�i�`�d�M�j

�u�����v�ȊO�̌������@�@�i�ΐ슰�r�j

���Ƃ����@�i�����v�i�j

�J���e������Part�U�i������Ёj�E�E�E�Q�O�O�U�N�P���P�T�����s

����P�́@�܂Ƃ��ȃJ���e��������

����P�́@�܂Ƃ��ȃJ���e��������

�u��20���ԁv�̃J���e�����߂�

�J���e�̑g�D�I�B���Ɖ�����i��

�ǂ�����J���e�������Ă����̂ł����H

�u�l�̎����v�Ɓu���҂̐l�i���v�\�\���f�Տ������i�ׂ��߂�����

����Q�́@�J���e������Ƃǂ�������

�l���ی�@�ň�Ï��̈����͂����Ȃ�

���Ă̈�Ï��J���ƃJ���e������h�~��

�J���e������Ɋւ���S���ٌ̕�m��������킩�邱��

�J���e�������B���ɂ͂������ė�����������

�J���e�������i������Ёj�E�E�E�Q�O�O�S�N�P�P���P�����s

�����́@�J���e������Ƃ͉���

�����́@�J���e������Ƃ͉���

�@��Ô�Q�҂͉��Ɠ����Ă����̂��@�����v�i

����P�́@�J���e���������W

�@��ÊE�ɖ�������u�J���e������v�u�؋��B�Łv�u���̉B���v�̎���E����̐��X�B�@�o����������

����Q�́@�g�����n�����h�̔w�i

�@�ΐ슰�r�ٌ�m�A�ݖ{�B�i�ٌ�m�A�ߓ�����t�A���{���g��

����R�́@�p���`�@�J���e������A�ǂ�����H

�@�ǂ�������Q����w�Ԉ�ã����S�Ȏi�@��͎����ł���̂�

�i�{�̕\���̉摜���N���b�N����Ɠ��e�Љ�̃y�[�W�ɃW�����v���܂��j

����Î��̒������x�̎��̕葱���̉��P�����߂�v�]���|2025�N9��19��

��Î��̒������x10�N�A���P���@���J�ȂɈ⑰��v�]����o�i�����ʐM-2025�N9��19��)

��Î��̒������x10�N�A���P���@���J�ȂɈ⑰��v�]����o�i�����ʐM-2025�N9��19��)

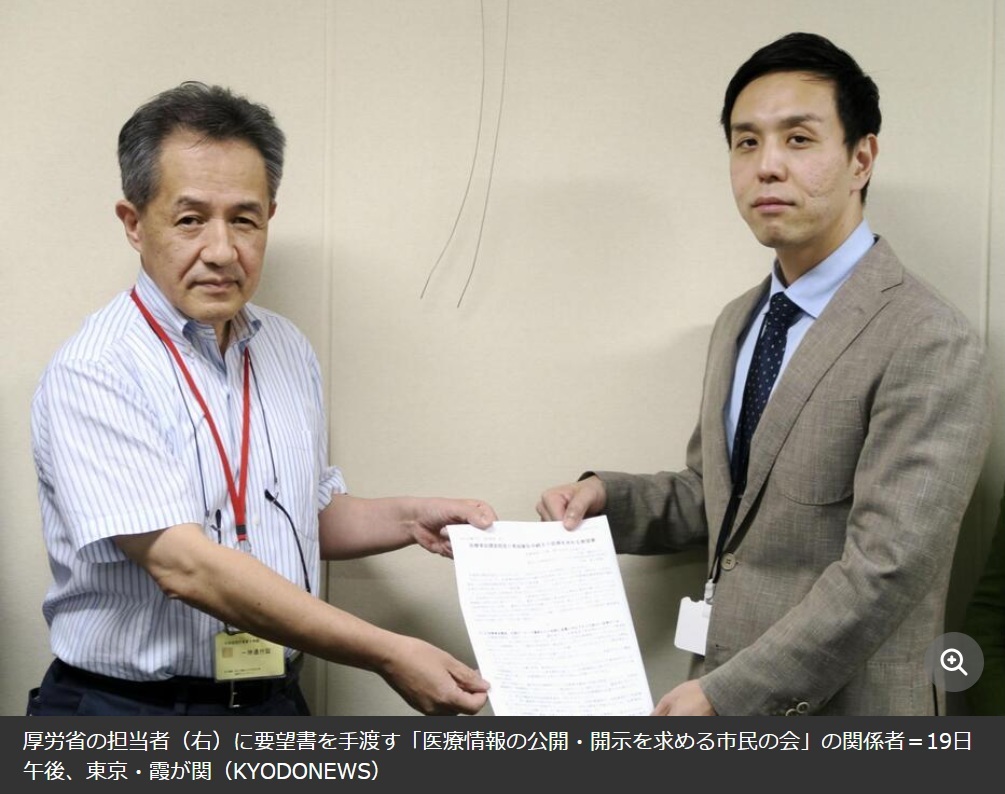

�@���҂̗\�����ʎ��S�����ׂ��Î��̒������x��10���őn�݂���10�N���}����̂�O�ɁA�⑰��ł���u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v��19���A�����J���Ȃ�K��A���x�̉��P�����߂��v�]�����o�����B

�@���x��2015�N�Ɏn�܂����B�S�Ă̕a�@�A�f�Ï��A���Y�����\�����ʎ��S���̂����������Ɣ��f�����ꍇ�A��O�ҋ@�ւ̈�Î��̒����E�x���Z���^�[�ւ̕�@�������Ȃǂ�����悤�`���t����B�⑰�Ȃǂ̗v�]�ŃZ���^�[���������ł���B

�@�v�]���ł́u�⑰�����̂Ƃ��ĕ���悤��Ë@�ւɋ��߂Ă��A�����Ȃ��P�[�X������A�i�@�ɑi����ȊO�ɍĔ��h�~���È��S�ɂȂ�����@���Ȃ��v�Ǝw�E�����B

���d�q�J���e�̕ۑ��`�����Ԃ̉��������߂�v�]���|2023�N11��22��

�@ �d�q�J���e�A�i�v�ۑ����@��Q��Q�҂�v�]�@�T�N�ł́u�Z������v�i�����V���f�W�^��-2023�N11��23��)

�@ �J���e�̓d�q���@�a�@�Ԃŋ��L���f�ÂɊ��p���i�ǔ��V���u�А��v-2024�N1��15��)

�@ �d�q�J���e�̕ۑ��@���҂̗��v�Ɏ�����`�Ł@�i�����V���u�А��v-2024�N10��8��)

���u��Ï��V�X�e���̈��S�Ǘ��Ɋւ���K�C�h���C����6.0�Łi�āj�v�ɑ���p�u�R����o�ӌ����|2023�N4��28���iPDF�j

����̗v�]������A2024�N3��24���Ɍl���ی�ψ���ƌ����J���Ȃ����o�����u��ÁE���W���Ǝ҂ɂ����� �l���̓K�Ȏ戵���̂��߂̃K�C�_���X�v�Ɋւ���p���`�i����W�j�ɂ����āA�ȉ��̒ʂ��������܂����B2024�N4��1�����{�s����܂��B

���p�U�|�P��

���҂���d�q�J���e��ΏۂƂ���ۗL�l�f�[�^�̊J���̐��������ꍇ�A��Ë@�֓��́A���Y�����ɑΉ�����ɓ������āA�ǂ̂悤�ȓ_�ɗ��ӂ���K�v������܂����B

���`�U�|�P��

��ÁE���W���Ǝ҂́A�ۗL�l�f�[�^�̊J�����̐����������ꍇ�ɂ́A�{�l�ɑ��A���Y�������̑ΏۂƂȂ�ۗL�l�f�[�^������肷��ɑ���鎖���̒����߂邱�Ƃ��ł��܂����A���̏ꍇ�ɂ́A�{�l���e�Ղ��I�m�ɊJ�����̐��������s�����Ƃ��ł���悤�A���Y�ۗL�l�f�[�^�̓���Ɏ�������̒��̑��{�l�̗��ւ��l�������K�ȑ[�u���Ƃ�Ȃ���Ȃ�܂���i�l���ی�@��R�V���Q���j�B

������d�q�J���e�Ɋւ��ẮA�Ⴆ�A�@�d�q�J���e�ɌW��V�X�e������t���ɂ����M�C���̗������L�^����@�\��L���Ă���ꍇ�ɂ����铖�Y�����Ɋւ������A�A�d�q�J���e�ɌW��V�X�e�����X�̓d�q�J���e�ɂ�����tⳂ�t���@�\��L���Ă���ꍇ�ɂ����铖�Y�tⳂɋL�^���ꂽ�����A�ۗL�l�f�[�^�̊J�����̐������̑ΏۂɂȂ蓾�܂��B

���������āA��L�̂����ꂩ�̋@�\��L����V�X�e���𗘗p���Ă����Ë@�֓��́A���҂���d�q�J���e��ΏۂƂ���ۗL�l�f�[�^�̊J���̐��������ꍇ�ɂ́A�K�v�ɉ����āA���Y���҂ɑ��A�����̏���ۗL���Ă��邱�Ɠ������������ŁA���Y�����̑Ώۂɂ����̏�܂܂�邩���m�F����ȂǁA�K�ȑΉ����s�����Ƃ����߂��܂��B

����́A��L�̃p�u���b�N�R�����g�ւ̈ӌ�����o�ȂǁA�u��Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ��v�ɂ����̐��ʂł��B

�ڍׂɂ��Ă͉��L�������������B

�����J������ɂ�����l���̓K�Ȏ戵���̂��߂̃K�C�h���C����

����Î��̒������x�̉^�p���P�y�ѐ��x���v�ɂ��Ă̗v�]���|2020�N9��11���iPDF�j

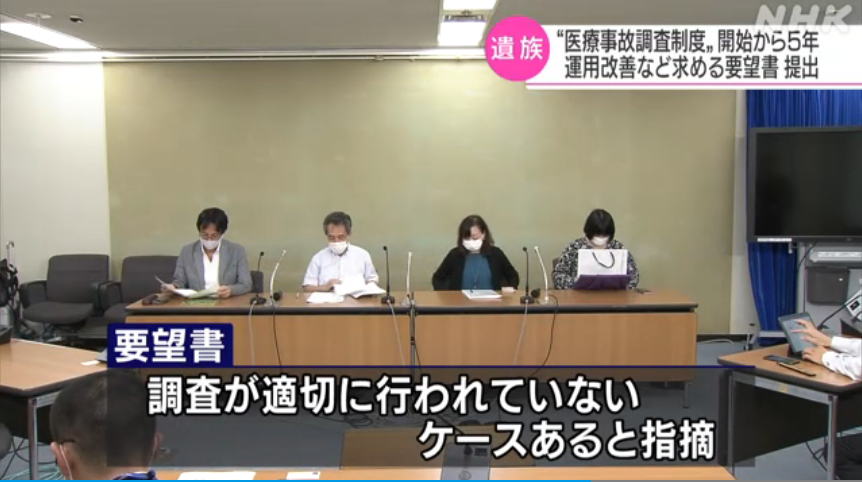

��Î��̒������x�܂��Ȃ�5�N �⑰��^�p���P�����ߗv�]����o

��Î��̒������x�܂��Ȃ�5�N �⑰��^�p���P�����ߗv�]����o

�iNHK�j���[�X-2020�N9��12���j

�@���҂����S�����Î��̂��N�����Ƃ��ɁA��Ë@�ւ݂����猴�������A��O�ҋ@�ւɕ���u��Î��̒������x�v���ł��Ă܂��Ȃ�5�N�ƂȂ�܂��B�����O�ɁA��Î��̂̈⑰��ł���c�̂��������K�ɍs���Ă��Ȃ��P�[�X������Ƃ��āA�^�p�̉��P�����߂�v�]���������J���Ȃɒ�o���܂����B

�@�u��Î��̒������x�v�́A���ׂĂ̈�Ë@�ւ�ΏۂɈ�Î��̂Ŋ��҂����S�����ꍇ�A���������邱�Ƃ�A��O�ҋ@�ւ́u��Î��̒����E�x���Z���^�[�v�ɕ��邱�ƂȂǂ��`���Â��Ă��܂��B

�@���x�̉^�p�J�n����10��1����5�N�ƂȂ�̂�O�ɁA11���A��Î��̂̈⑰�Ȃǂō��c�̂����J�Ȃ�K��A���x�̉��P�����߂�v�]����S���҂Ɏ�n���܂����B

�@�v�]���ł́A��Ë@�֑����A���҂����S�����͕̂a�C�̍����ǂ��������ȂǂƂ��Ē������s�����Ƃɋ�����R�����P�[�X��A�i�ׂɂȂ��Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɒ��������ۂ����P�[�X�Ȃǂ̋�̓I�Ȏ���������āA�������K�ɍs���Ă��Ȃ��Ǝw�E���܂����B

�@���̂����ŁA�u��Î��̒����E�x���Z���^�[�v���⑰���瑊�k���āA��Ë@�ւɑ��Ē����𐄏�������A�������s��Ȃ��ꍇ�̓Z���^�[���Ǝ��ɒ����ł���悤�A�^�p�̉��P��x�̉��v����܂����B

�@�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v�̃����o�[�Ŗ���S����������N�q����́A�u���̂��łɑ��肽���Ȃ��^����m�肽���Ƃ�����S�ŁA�⑰�͓����Ă���B�w�x���Z���^�[�x���A���ݍ��������ł���A�⑰�̎x���ɂȂ�͂����v�Ƙb���Ă��܂����B

���������E�������E���������m�ۂ�����Î��̒������x�̎{�s�����߂�v�]���|2015�N2��20���iPDF�j

��Î��̒������x�n�܂�O�Ɉ⑰�炪�v�]

��Î��̒������x�n�܂�O�Ɉ⑰�炪�v�]

�iNHK�j���[�X-2015�N2��21���j

���Y�Ȉ�Õ⏞���x�̑Ώێ��͈̔͊g�哙�����߂�v�]���|2013�N9��20���i�o�c�e�j

�����������Ö�o���T���^���̗Տ������Ɋւ���v�]���|2013�N7��26���i�o�c�e�j

���a�o�n�w�����l���ψ���x�̑�46���ψ����Ɋւ���v�]���|2011�N7��22���i�o�c�e�j

���J���u�f�Ï��̒��Ɋւ���K�C�h���C���i�āj�v�Ɋւ���ӌ�

2003�N�V��14���A�����J���Ȃ���W�����p�u���b�N�R�����g�Ɉӌ������o���܂����B

�ӌ����̑S���͂�����

�v�]���́A�����J���ȂW�K�̈㐭�lj�c���ɂāA��L�R�c�̂̑��A�u���g�h�u��Q�i�����c�v�u�x�m���Y�w�l�ȕa�@��Q�ғ����v�u�w�ɑ��i�܂ɂ���Q���l�����v�u�T���h�}�C�h�����Z���^�[���������v�u�m�錠���l�b�g���[�N���v���̑�\�҂��W�܂�A��o���܂����B�v�]����������S�����́A�����J���Ȉ㐭�Lj㎖�ۂ̎O�Y�ے��⍲�ƍ��{�������ł��B�v�]���̎�|���������܂߁A��R�O���Ԉӌ����������܂����B

�v�]���́A�����J���ȂW�K�̈㐭�lj�c���ɂāA��L�R�c�̂̑��A�u���g�h�u��Q�i�����c�v�u�x�m���Y�w�l�ȕa�@��Q�ғ����v�u�w�ɑ��i�܂ɂ���Q���l�����v�u�T���h�}�C�h�����Z���^�[���������v�u�m�錠���l�b�g���[�N���v���̑�\�҂��W�܂�A��o���܂����B�v�]����������S�����́A�����J���Ȉ㐭�Lj㎖�ۂ̎O�Y�ے��⍲�ƍ��{�������ł��B�v�]���̎�|���������܂߁A��R�O���Ԉӌ����������܂����B ���̌�A�����J���ȋL�҃N���u�ŋL�҉���A�v�]����o�̂��߂ɏW�܂����e�c�̑�\�҂��A�J���e�J���@�����̕K�v���A�d�v���ɂ��āA��Î��̂��Q�̔�Q�h�~�̊ϓ_����ꌾ���b�����܂����B

���̌�A�����J���ȋL�҃N���u�ŋL�҉���A�v�]����o�̂��߂ɏW�܂����e�c�̑�\�҂��A�J���e�J���@�����̕K�v���A�d�v���ɂ��āA��Î��̂��Q�̔�Q�h�~�̊ϓ_����ꌾ���b�����܂����B�l���ی�@��������ւ̈ӌ���

�⑰�ւ̐f�Ï��J�������߂�v�]��

1999�N2��25���ɗv�]�����o���܂����B

�v�]���̑S���͂�����

2010�N4�����A�ی���Ë@�ւɂ͌����Ƃ��đS���҂ɖ����Őf�Ö����s���邱�Ƃ��`���t�����܂����B�ڂ����́A���L�́u������������Ĉ�Ó��e���`�F�b�N���悤�v�̃z�[���y�[�W�������������B

�i���̃o�i�[���N���b�N���ĉ������j

�i���̃o�i�[���N���b�N���ĉ������j

�u�V������Â̂������܁v����܂��܂����I

�@�u��Â̎��E���S�w��v�̑�2��u�V������Â̂������v�ɂ����āA����A���҂𒆐S�Ƃ������g�ݕ����u�V������Â̂������܁v��������܂����B�i2008�N11���j

�@�u��Â̎��E���S�w��v���u�V������Â̂������v�L�O���œ���Љ��܂����B�i2012�N11���j

�J���e�J�����������܂��傤

�@���_���������߂Ă���u�J���e�J���̖@�����v�ɋ��d�ɔ��������Ă�����{��t��́A���_�̔ᔻ�ɑ��āA�u�Q�O�O�O�N�P���P������A�S���̑S�Ă̕a�@�E�f�Ï��Ŏ���I�ɃJ���e�J�����n�߂�v�Ɛ錾���܂����B�����ɁA�J���e�J�������Ȃ��a�@�E��t�ɑ��ĐӔC�������Ďw�����邱�Ƃ��錾���܂����B�����A�J���e�J�����������đΉ��̈����a�@���t���������ꍇ�ɂ́A���{��t���n���̈�t��ɘA��������Ƌ��ɁA�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v�ɂ����[���ł�������B

�@�����Ђ̈ē���

�@�����Ђ̈ē������Z�v�g�ň�Â�m�낤�I�`�����͂ƂĂ��ȒP�`�i�����V���u���v���j

�@�����Ђ̈ē���

�@�����Ђ̈ē��������J���Ȍ����i�����J�E�J�����֘A�j�̋L�^

�@�u��Q���Ô�Q���Ȃ������߂̌��J�Ȍ����s�ψ���v�̈���Ƃ��āA����́A�قڔN�ԂR��̌��J�Ȍ��ɎQ�����A��Â̏����J�E�J���Ȃǂ̖��ɂ��Č��𑱂��Ă��܂��B

�@���̓��A��39����i1997�N7��30���j�����85����i2013�N7��26���j�܂ł̌����e�̑S�L�^���f�ڂ��Ă��܂��B

�@�Ȃ��A�{���ɂ̓p�X���[�h���K�v�ł��B�{��������]�̕��́A�����ǂ܂Ń��[���ł��A���������B

���J�Ȍ��i�����J�E�J�����֘A�j�̋L�^�͂�����

�������ÃV���|�W�E��

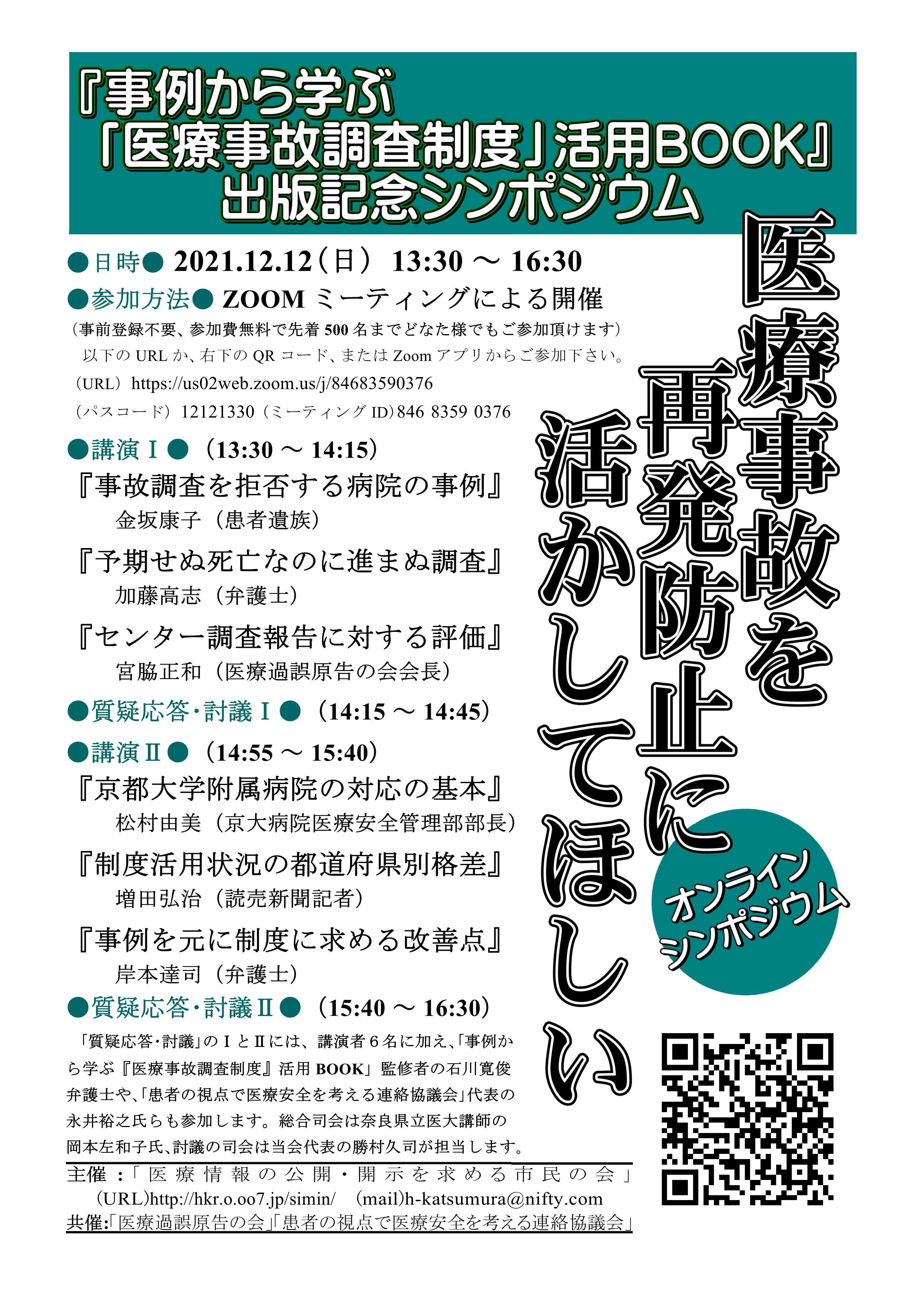

�w���Ⴉ��w�ԁu��Î��̒������x�v���pBOOK�x�o�ŋL�O�V���|�W�E��

�w���Ⴉ��w�ԁu��Î��̒������x�v���pBOOK�x�o�ŋL�O�V���|�W�E��

�`��Î��̂��Ĕ��h�~�Ɋ������Ăق����`

�����F2021.12.12(��) 13:30�`16:30

�Q�����@�FZOOM�~�[�e�B���O�ɂ��J��

���̃V���|�W�E���̓��e�͂xo���s�������Ō��J���ł��B

���L�̊e���҂̃^�C�g�������N���b�N���ĉ������B

�y�u���T�z�i13:30�`14:15�j

�w���̒��������ۂ���a�@�̎���x�@����N�q�i���҈⑰�j

�w�\�����ʎ��S�Ȃ̂ɐi�܂ʒ����x�@�������u�i�ٌ�m�j

�w�Z���^�[�����ɑ���]���x�@�{�e���a�i��Éߌ댴���̉��j

�y���^��������c�T�z�i14:15�`14:45�j

�y�u���U�z�i14:55�`15:40�j

�w���s��w�����a�@�̑Ή��̊�{�x�@�����R���i����a�@��È��S�Ǘ��������j

�w���x���p�̓s���{���ʊi���x�@���c�O���i�ǔ��V���L�ҁj

�w��������ɐ��x�ɋ��߂���P�_�x�@�ݖ{�B�i�i�ٌ�m�j

�y���^��������c�U�z�i15:40�`16:30�j

�@����^��������c��̇T�ƇU�ɂ́A�u���҂U���ɉ��������҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c��\�̉i��T�V������Q���܂��B�����i��͓ޗnj������u�t�̉��{���a�q������c�̎i��͓����\�̏����v�i���S�����܂��

�i���̃V���|�W�E���́u���^�����E���c�v�̇T�ƇU�́A�����J���Ȃ̈�È��S���i������{��È��S�����@�\�i��Î��̒����E�x���Z���^�[�j�̒S���҂̕��X����̔������܂߁A100����̎Q���҂ƂƂ��Ɋ����ɐi�߂��L�Ӌ`�Ȃ��̂ƂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�j

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

���:�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

����: ���Éߌ댴���̉u���҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c��

�������ÃV���|�W�E��

��Î��̂��Ĕ��h�~�ɐ��������߂�

�`��Î��̒����̂������₤�I�`

�@��Q�҂̔O�肾�����u��Î��̒������x�v�́A���̕����z���啝�ɉ���葱�����܂܂ł��B�܂��A��Î��̂̍Ĕ��h�~�̂��߂Ɍ��J����Ă����u�Y�Ȉ�Õ⏞���x�v�̌������͕�������J�ɂ������܂��B

�@�J���e�J���⎖�̒��������߂ċ��ۂ��ꂽ������܂߁A���ҁE��Q�҂̎��g�݂��Љ��Ƌ��ɁA���Ёu���A�W�A�̈�Éߌ�@�v���܂Ƃ߂��ٌ�m�O���[�v�̕������A��Î��̂ւ̑Ή��̂�����ɂ��ċc�_���܂��B

�����F2019.9.14(�y) 13:30�`16:30�i�J��13:00�j

�ꏊ�F���ٌ�m��� 10�K 1001�1002��c��

�i���̃V���|�W�E���̓��e�̓e���r�����̃j���[�X��V���e���ŕ���܂����B�j

�y��P���z�u��

��Î��̒������x�̂��ꂩ��x

�@�@�������u�i���ٌ�m��j

�w�������ʂ��B���̂͂�߂悤�x

�@�@�����v�i�i����b�l�j

�w���̒��𗘗p���������҂̐��x

�@�@������i��Éߌ댴���̉�j

�w�J���e�J���̎���Ɛ������@�x

�@�@���{���g�i����b�l�j

�w���{�̊��҂͑�l��������I�H�x

�@�@�ΐ슰�r�i���ٌ�m��j

�y��Q���z�p�l���f�B�X�J�b�V����

�@�@�u���ҁ{���{���a�q�i�ޗnj������j

�@�@�i��i�s�F�ݖ{�B�i�i���ٌ�m��j

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

���:�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

����: ���Éߌ댴���̉���x�������҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c��S����Q��Q�Ғc�̘A�����c���Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ����s�ψ���

�������ÃV���|�W�E��

��J���e�J����ň�Âւ̊��ҎQ���������߂悤�I

���҈��S�E��Â̎��̌���̂��߂̏�L�����߂�

�i���̃V���|�W�E���̓��e��NHK�j���[�X��V���e���ŕ���܂����B�j

�����F2018�N6��2���i�y�j13:00�`16:30

�ꏊ�F���ٌ�m���10�K1001-1002��

�@1998�N4���Ɋ��҂ւ̃��Z�v�g�J�����������Ă���20�N�B���̌�A�l���ی�@��J���e�J���K�C�h���C�������肳�ꂽ���A�����A�Q��a�@�̎��̒��������J���e�J�����܂ވ�Âւ̊��ҎQ�������߂Ă���悤�ɁA��w�a�@�ł�����Ï��̋��L�͐i��ł��Ȃ��B�������A����̑���c�_����B

[��1��]�@�u��

�w��L���C���t�H�[���h�R���Z���g�̈Ӌ`�Ɗ��҂̐l���x

�@�@�@�������u�i���ٌ�m��j

�w���Z�v�g��J���e�J���̗��j�ƈ�Ô�Q�҂����ߑ��������R�x

�@�@�@�����v�i�i�Q��a�@��Î��̒����ψ��j

�w�J���e�J����W�����Ë@�ւ̍ŋ߂̎���W�Ɠ���̎x���Ή��x

�@�@�@���{���g�i�����\���b�l�j

�w�J���e������͂Ȃ��N����̂��@�ǂ�����Ζh����̂��x

�@�@�@�ΐ슰�r�i���ٌ�m��j

�w���@���҂̃x�b�h�T�C�h�ɃJ���e��u�����Ƃ̈Ӌ`�Ɛ��ʁx

�@�@�@���{�F���i��쒆���a�@�����ǒ��j

�w�����Ȃł̃J���e�̑S���z�z�����҂Ƃ̏�L��i�߂闝�R�x

�@�@�@�����אl�i���s����A�����a�@�@���j

[��2��]�@�p�l���f�B�X�J�b�V����

�R�[�f�B�l�[�^�[�F�ݖ{�B�i�i���ٌ�m��j

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

���:�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

����: ���Éߌ댴���̉���x�������҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c��S����Q��Q�Ғc�̘A�����c���Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ����s�ψ���

�������ÃV���|�W�E��

�u��Â̈��S�v��W���Ă�����͉̂����H

�`��Ë@�֥�@���Ƃ̂������₤�I�`

��Î��̒������x���n�܂��ĂP�N�B���̕����z������͂邩�ɏ��Ȃ����A��Î҂�Ώۂɂ�����È��S�̌��C�ł́A��Î��̔�Q�҈⑰���u��w���x�v�ƌĂсA��Î��̒��������Ȃ����߂̃m�E�n�E������Ă���B

�����F2017�N2��18��(�y)�@13�F00�`16�F30

�ꏊ�F���ٌ�m��ف@203��c��

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

�u���ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����F

���w��È��S�Ƃ͉����x

�������u�i���ٌ�m��j

���w��Ñ��ٌ�m�̍���������x

���{���g�i����b�l�j

���w���ґ��ٌ�m�̍���������x

������i��Éߌ댴���̉�j

���w���ҁE�⑰�E��Î҂�u������ɂ��Ȃ���È��S�x

���{���a�q�i�ޗnj������u�t�j

���w��Î��̒������x�ň�ÊE�͎����ł��邩�x

�ΐ슰�r�i���ٌ�m��j

�R�[�f�B�l�[�^�[�F�����v�i�i����b�l�j

���:�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

����: ���Éߌ댴���̉���x�������҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c���Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ����s�ψ���

�������ÃV���|�W�E��

�ǂ��Ȃ�I�ǂ�����H�u��Î��̒������x�v

�`�^�������L�ł��������邽�߂Ɂ`

�����F2015�N�X��23��(����j) �ߌ� 13�F30 �` 16�F45

�ꏊ�F�G�����(���{���J���Z���^�[)�U�K ���c��

�@2005�N�ɔ�Q�҈⑰������������J�Ȍ�����A���߂āu��Î��̎���̌������͂Ɋ�Â��Ĕ��h�~��̓O��v���f���Ă���10�N�B���]�Ȑ܂������{�̈�Î��̒������x�́A�悤�₭��N�̈�Ö@�����ɂ���āA���N10��1������J�n����邱�ƂɂȂ�܂����B�������A���x�̓��e�����߂邽�߂̌��J�Ȃ̌�����ł��A����܂ł̈�Ñi�ׂ��i�I�Ȏ��̒�������ɑ���Ό��⎖����F�Ǝv���锭�����Ȃ����ȂǁA�c�_�͖��������܂܂̊�������܂��B���̂��߂ɁA���x�J�n�Ɍ�������Ë@�ւ̋�̓I�Ή����x��钆�A��Â̎��ƁA���҂ƈ�Î҂̐M���W�����߂邽�߂̎��̒������x�̂�����ɂ��čl���܂��B

����P�����u���i13:30�`14:50�j �����i��:�R���T�q(������ǒ�)

����Î��̒������x�̐ݗ��̌o�܂Ƙ_�_

�@��t�����コ��i�Q�c�@�c��(�����J���ψ�)�A��t�j

����Î��̒����ɂǂ̂悤�Ɏ��g�ނ�

�@�����R������i���s��w��w�������a�@��È��S�Ǘ�����)

����s���{�̎Y�Ȏ��̒����̈Ӌ`�Ɖۑ�

�@�����v�i����i�Y�Ȉ�Õ⏞���x�Ĕ��h�~�ψ��A��Q�҈⑰)

����Q�����p�l���f�B�X�J�b�V�����i15:00�`16:45�j �R�[�f�B�l�[�^�[�F�ΐ슰�r����i�ٌ�m�j

�@�ŏ��ɁA���s��������ÃZ���^�[����È��S�Ǘ������Ō����@���̌����ꂳ����A��Î��̂���w�Ԉ�È��S�ւ̎��g�݂ɂ��Ęb���Ă��������A�����āA����f�Ís�ׂɊ֘A�������S�̒������̓��f�����ƣ���n�掖���ǒ����Ō�t�̋��{����b����ƁA�����f�����Ƃɏڂ����ٌ�m�̉������u������A��s���{����Ă������f�����Ƃ̌o���Ƌ��P�ɂ��Ęb���Ă��������܂��B

�@���̌�A��P���̍u���҂R�����������U�����p�l���[�Ƃ��āA���̎Q���҂̊F����Ƌ��Ɏ��^������ӌ����������Ȃ���A���ҁE��Îґo���ɂƂ��ĈӖ��̂����Î��̒������x�̂������i�ߕ��ɂ��ċc�_��[�߂Ă����܂��B

���:�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

����: ���Éߌ댴���̉���x�������҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c���Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ����s�ψ���

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

�������ÃV���|�W�E��

����ł����̂��H�u��Î��̒������x�v

�`�^�������L�ł��������邽�߂Ɂ`

�����F2015�N�Q��28��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F45

�ꏊ�F�G�����(�{���J���Z���^�[) �U�K 606�����i�����108���j

�@2005�N�T���ɔ�Q�҈⑰������������J�Ȍ�����A���߂āu��Î��̓�����̌��������E���͂Ɋ�Â��Ĕ��h�~��̓O��v��ڕW�Ƃ��Ă���10�N�B���]�Ȑ܂������{�̈�Î��̒������x�́A�悤�₭��N�̈�Ö@�����ɂ���āA���N10��1������J�n����邱�ƂɂȂ�܂����B�������A2��25���܂łɐ��x�̏ڍׂ����߂邽�߂ɊJ����Ă�����J�Ȃ̌�����ł́A�ꕔ�̈�ÊW�҂���A����܂ł̈�Ñi�ׂ��i�I�Ȏ��̒����̎��g�݂ɑ���Ό��⎖����F�̔������Ȃ����ȂǁA�c�_���������Ă��銴������܂��B��Â̎��ƁA���҂ƈ�Î҂̐M���W�����߂邽�߂̎��̒������x�̂�����ɂ��čl���܂��B

����P�����u���i13:30�`15:00�j�@�����i��F�R���T�q�i������ǒ��j

����Î��̒������x�̋c�_�̌o�߂Ƙ_�_

�@�O�� ������(���{�o�ϐV�����{�ЋL�ҁA�����J�L�Ҹ��ޒS���A������wH-PAC�����j

����Î��̔�Q�҂͉������߂Ă����̂�

�@������(���Éߌ댴���̉������x�����A���[��Â̗��Ƃ��������)

����Íٔ��̎���ƊC�O�̎��̒������x

�@�ΐ슰�r����(�ٌ�m����w�@��w�@�ȑ�w�@��������Âƍٔ��(��g���X)����)

���a�@�͎��̂ɂǂ̂悤�ɑΏ����ׂ���

�@ �k�c�~�q����(��쒆���a�@���ҏ��ÑΘb���i�ҁANPO�@�l��˂������������)

���Ȃ��I�l�X�g�g�[�L���O���d�v�Ȃ̂�

�@���{���a�q����(�ޗnj�����ȑ�w��w���u�t�A���č��y�C�V�F���g��A�h�{�P�C�g)

����Q�����f�B�X�J�b�V�����i15:15�`16:45�j�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F�����v�i�i����b�l�j

�@�T���̍u���҂̑��A��Î��̒������x�̌��J�Ȍ�����ψ��ň�Î��̈⑰�̉i��T�V�����A����b�l�̉��{���g�������n�߁A���̎Q���҂̊F����Ƌ��Ɏ��^������ӌ����������Ȃ���A���ҁE��Îґo���ɂƂ��ĈӖ��̂����Î��̒������x�̂�����ɂ��ċc�_��[�߂Ă����܂��B

���:�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

����: ���Éߌ댴���̉���x�������҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c���Q�E��Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ����s�ψ����

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

������ÃV���|�W�E��

���J�Ȍ��c30�N�L�O�V���|

�u��Q�E��Ô�Q�̋��P�͐�������Ă���̂��v

�����F2014�N7��26���i�y�j�P�R�F�Q�O�|�P�V�F�O�O

�ꏊ�F����J�}��������4�K�X�^�W�I�v���X

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

�������ÃV���|�W�E��

�܂��܂��B����Ă����Ï��

�`�^�������L�ł��������邽�߂Ɂ`

(��1�T�O���̎Q��������ɏI���v���܂����j

���̃V���|�W�E���̃`���V�͂�����

�����F2013�N�V���U��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F45

�ꏊ�F�G�����(�{���J���Z���^�[)��قT�K�u��z�[���v

���e�[�}�T�@�u�q�{�N�`���v�����̗�����

�@���N�S���������ڎ�ƂȂ����q�{�N�`���ɂ���āA�e�n�̏��q�������ɐ[���ȕ�������Q���N�����Ă��܂��B���̃��N�`���́A�C�O�̘_�����łǂ̂悤�ɕ]������Ă���̂��A�ڎ펞�ɏ\���Ȑ������Ȃ���Ă���̂��A���v�������p�Ό��ʂ͂ǂ��Ȃ��Ă���̂������܂߁A���N�`����N�X���Ɋւ�����J���̖��_��T��܂��B

�@���ŏo��`����(�Y�w�l�Ȉ�t������w�����a�@�u�t���l�̎����Ɗ��҂̐l�i�������)

�@�@�@�ŏo����̃��W�����͂�����

�@���G�{�M�F����(�Ȋw�W���[�i���X�g�A�]�ː��w�����A��Q�I���u�Y�p�[�X����c)

�@�@�@�G�{����̃��W�����͂�����

���e�[�}�U�@����Ȃɂ���J���e����Z�v�g�J�����ہ�

�@��Î��̂��Q�̔�Q�҂̉^���ɂ���āA���߂Ċ��҂�����������Â̓��e��m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Z�v�g�J���̎�������15�N���o���܂����B���̌�A�J���e�J���͓�����O�ɂȂ�A�f�Ö����̔��s�`�������܂��Ă�����R�N���o���܂����B�������A�����́A�����ȊJ�����ۂ𑱂����Ë@�ւ̑��k�����������Ă��܂��B

�@�����{���g����(����b�l���Q���Ô�Q���Ȃ������߂̌����J���Ȍ��c���b�l)

�@�@�@���{����̃��W�����͂�����

�@���k�c�~�q����(�m�o�n�@�l��˂�������������A��쒆���a�@���ҏ�@�����k��)

�@�@�@�k�c����̃��W�����͂�����

���e�[�}�V�@�u��Î��́E�s�������v�̐[���Ł�

�@��Íٔ�����ʂ��āA��Î��̂�s���������B�����߂̃J���e�������B�������炩�ɂȂ�P�[�X�����₿�܂���B����́A�d�q�J���e�̎���ɂȂ��Ă������ł��B���̂悤�Ȓ��A���{�ŏ��߂Ĉ�Î��̂̑�O�҂ɂ�镪�͂��n�߂��ƌ�����u�Y�Ȉ�Õ⏞���x�v�͂ǂ̂悤�ɐi��ł���̂��B�����𑱂��鍑�̎��̒��̖��Ƌ��Ɉӌ��������܂��B

�@���ΐ슰�r����(�ٌ�m����w�@��w�@�ȑ�w�@��������Âƍٔ��(��g���X)����)

�@�@�@�ΐ삳��ɑ����Ęb���ꂽ�c������̃��W�����͂�����

�@�������v�i����(����b�l�A�Y�Ȉ�Õ⏞���x�Ĕ��h�~�ψ��A�����J�Ȓ��㋦�ψ�)

�@�@�@��������̃��W�����͂�����

�������J�Á�

��Â̏��J���Ɋւ����ٌ�m�������k��

(1�Q���̕��̂����k�ɉ����A�I���v���܂����j

�����F2013�N�V���U��(�y) �ߑO 11�F00 �` �ߌ�13�F00

�ꏊ�F�G�����(���{���J���Z���^�[)��قV�K�V�P��

��ÁF�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v

���ÁF����҂̎��_�ň�È��S���l����A�����c��S����Q��Q�Ғc�̘A�����c��v�u���N�`���g�[�N�S���v����{����ҘA���

����Íٔ��ƈ�Â`�c�q�ɂ��čl����V���|�W�E��

�`�^������荇��������Ɍ����ā`

(�������t��170���]�̎Q��������ɏI���v���܂����j

�����F2009�N6��27��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F45

�ꏊ�F�G�����(���{���J���Z���^�[)�U�K���c��

�@���҂Ƃ��āA�܂��͈�Î҂Ƃ��āA��Î��̂̓����҂ɂȂ�\���͒N�ɂł�����܂��B�������A��Íٔ����傫������邽�тɁA�����ɗl�X�ȉۑ肪���邱�Ƃ͂��������m��Ă��A��Q�ɑ����A���Ԃ��̂��Ȃ���Q���c���Ă��܂������҂�A���𗎂Ƃ����l�̈⑰�̌o����v���ڕ����A��������w�ԋ@���d�g�݂͂قƂ�ǂ���܂���B����ŁA����̈�Î��̌�̑Ή���������@�ɂ��Ă��A���̂悤�Ȕ�Q�҂̎v����ւ������Î҂̎v�������l�X�Ȓ�Ă��o����A�������Ă��܂��Ă��銴������܂��B

�@��Q�҂̐����悭�����A��Î��̂��ٔ��ʼn��������邱�Ƃ��ŏ�����]��ł����l�͂قƂ�ǂ��܂���B����܂ł̓��{�ł́A�����̉B��������A���̌�̕s�����ȑΉ��ɂ���āA�u�����Q���肩�A�ٔ����v�Ƃ����Ƃ���܂Œǂ����܂ꂽ��Q�҂��A����ł��A�u�^����m�肽���A�^�����ؖ��������v�Ɗo������߂Ē�N�����ٔ������Ȃ��Ȃ��̂ł��B�܂��A��Q�҂̑����́A�u�܂������Ȃ��Ŏ��̂̎������~�߁A�^���̏������L����w�͂����A�����͂��A�Ĕ��h�~����Ƃ邱�Ƃ��ꏏ�ɍl����V�X�e�������A���ꂪ���s����Ă����v�Ƃ����ߒ��ŁA�Ԃ߂��A�S�̐�����[�����ł��Ă����ƌ����܂��B

�@���̂悤�Ȉ�Î��̔�Q�҂̊肢�f�ł�������ɂ��čl����V���|�W�E���ł��B

����T���@��Q�̎����m�铖���҂���̔����i��30���j��

�@�`�������͂Ȃ���i�����̂��A���Ȃ������̂��`

�@���R���T�q����@�@��������@�@���k�c�~�q����@�@������W�コ��

����U���@����̎����m��L���҂ɂ��u���i��80���j��

�@�����{���a�q����(���W�����Y�E�z�v�L���X�a�@�i��j�y�C�V�F���g�E�A�h�{�P�C�g)

�@���ΐ슰�r����(�ٌ�m�A���w�@��@�ȑ�w�@�u�t�A���Âƍٔ��(��g���X)����)

�@��������F����(��t�A����a�@�V�����ȕ����A�����̈�Íٔ��̈�w�Ӓ�Ɋւ��)

�@����t��l����(�������A������w��w�@�����A��Â��܂ޕ��������`�c�q�̐���)

����V���@���^�����ƃp�l���f�B�X�J�b�V�����i��70���j��

�@��U���ōu�������ꂽ�S���̑��ɁA��Ô�Q�҈⑰�ŁA�V�����a�@�i�����j�̉@�����k���Ƃ��Ċ��Ҏx������������L�c��q������p�l���[�ɉ����A���̎Q���҂̊F����Ƌ��Ɏ��^������ӌ����������Ȃ���c�_��[�߂Ă����܂��B�i�R�[�f�B�l�[�^�[�F�����v�i�j

���̃V���|�W�E���̃`���V�iPDF�j

������㉇�V���|�W�E��

�������B���Ɠ�����t�ƈ�Ô�Q�҂��Ό����排������������߂�

(�������t�̂P�X�O���]�̎Q��������ɏI���v���܂����j

���@�� �F 2007�N10��20��(�y)�@�ߌ� 13�F15 �` 17�F00

��@�� �F �G�����(���{���J���Z���^�[)�U�K���c��

�y�J��A�z��Î��̂ł̐^���Ƃ�

�@�i��T�V�F�s���a�@�ōȂ����Ŗ�𒍓�����}�������u��Â̗ǐS�����s���̉�v��\

�y��P���z��Î��̔�Q�ҁE�⑰���^�������

�@�L�c��q����F���ǂ̌�f�ő��q��S�����A�����̕a�@�ň�È��S��S��

�@���쐳�Y����F�����̑�w�a�@�ő��q�����蔢���̂ŋ~�}��f����f�E���S

�@�k�c��]�q����F�l�H�ċz�킪�͂���ĕv�����̕a�@�Ŏ��S�A���̕a�@�ɋΖ�

�@����W������F�ޗǂ̑嗄�a�@�Őw�ɑ��i�܂��g�������Y�ɂ����čȂ��]���o���Ŏ��S

�@�����@������F�����̑�w�a�@�Ŗ��������̍���p�Q����Ɉ�Éߌ�Ŏ��S

�y��Q���z�^��������t

�@�S�Ɛ��F��t�F�����̑�w�a�@�ō���������̖�����̎�p�ɗ����������t�B��Ã~�X�̐^�������A�a�@���疼�_�ʑ��ői�����s�i�B

�@�ŏo��`��t�F����̑�w�a�@�ł̖��f�Տ�����������������A�ٔ��ł͏��i���邪��w���ł͕s���ȍ��ʂ������Ă���B

�y�p�l���f�B�X�J�b�V�����z

�@�u���҂̑��A���}�L�ٌ�m�i�L���j�ɂ�������Ă��������A���S�̂Ńf�B�X�J�b�V�����B�y�i��F�����v�i(����b�l�j�z

������ÃV���|�W�E��

�w��Ô�Q�ɂ������Ƃ��x�`���ҥ�Ƒ��ɂł��邱�Ɓ`(�������)�o�ŋL�O�V���|�W�E��

��Q�҂̎��_��Y�ꂸ����Y�Ȉ�ã�̎��̥�ٔ������V�X�e�����l�����V���|�W�E��

(�������t��170���]�̎Q��������ɏI���v���܂����j

���@�� �F 2007�N�S��28��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F45

��@�� �F �G�����(���{���J���Z���^�[)�U�K���c��

<��P��> ���ڂ��W�߂鎖���̐^�������

�@�@���w�ɑ��i���̂��J��Ԃ����s�[�^�[��t

�@�@�@�@�@�o����������i��w�ɑ��i�܂ɂ���Q���l�����\�j

�@�@�����l�s�x�a�@�̕�̎��S����

�@�@�@�@�@�g�썎������i��Q�҈⑰�j

�@�@���ޗnj��嗄�����a�@�̕�̎��S����

�@�@�@�@�@����W���������茛������i��Q�҈⑰�j

�@�@�������������a�@�̕�̎��S����

�@�@�@�@�@���W�@�O����i�W���[�i���X�g�j

�@�@�������w��w���Y�w�l�Ȃ̖��f�Տ������ٔ�

�@�@�@�@�@�ŏo��`����i�u�����w�a�@ �Y�w�l�ȁv��t�j

<��Q��> �p�l���E�f�B�X�J�b�V����

�`��Q���J��Ԃ��Ȃ����߂̎Y�Ȉ�É��v�^��20�N�̈Ӗ��ƍ�����l����`

�ΐ슰�r�ٌ�m�A���{���g���y�i��F�����v�i(����b�l�j�z

���̃V���|�W�E���̃`���V�iPDF�j

���u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v�ݗ�10���N�L�O�V���|�W�E��

��Â̈łɗ����������I

�@�؋��B�ť���̉B����J���e������s���������t�@�ᔽ�c

�@���N���u����Ă�����Â̈łɁA�s���̗͂Ō��Ă悤�I

(��1�T�O���̎Q��������ɏI���v���܂����j�@

�� �� �F 2006�N�S���P��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F45

�� �� �F �G�����(���{���J���Z���^�[)�U�K���c��

<�͂��߂�> �ݗ��P�O���N�L�O���ʍu��

�u��Â̏����J�v����10�N�̉^���̐��ʂƍ���̉ۑ�(�����v�i)

<��P��> ��Ô�Q�҂ɂ����ԍ���

�o����������A�R���T�q������͂��߁A���ҁE��Q�҂�ɂ���Â̈ł̎��ԕB

<��Q��> ��t�E�ٌ�m��ɂ��u��

��Ê֘A���̐^���ɔ���`��U��̗��ꂩ��`

�@�R�{�[������i��t�A�R�{��w�Ӓ茤���������A�����s��w��w���@��w�����������j

����v�ʕ�ҕی�@��{�s�I�ǂ�����������ۑ�͉����

�@�ݖ{�B�i����i�ٌ�m�A��J���e������S���ٌ�m�A���P�[�g�S���O���[�v�j

<��R��> �p�l���E�f�B�X�J�b�V����

�ΐ슰�r�ٌ�m�A���{���g���i�i��i�s:�����v�i�j

�@���̃V���|�W�E���̃`���V�iPDF�j

������㉇�V���|�W�E��

�@�{���̂��Ƃ�m��̂��A�Ȃ�����H

�@���҂ƈ�Î҂�����Ȃ����߂ɂ��ׂ�����

�@

�����F����18�N4��15���i�y�j�ߌ�1��30���`5��

���F�����ԉ�فi�����s���c���i��S�|�W�|�P�R�j

�i���̃V���|�W�E���̏ڍׂ͉��L�̃y�[�W�������������B�j

��Â̗ǐS�����s���̉�

���u�l���ی�@�v�S�ʎ{�s�̐V���Ȏ����

�@�s���̂Ȃ���Â̎�����ڎw���V���|�W�E��

�J���e�������@�`�u�����̕s���v�Ƃ̓������A�h�����`

(�������t��170���]�̎Q��������ɏI���v���܂����j

�����F2005�N�R���P�Q��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F45

�ꏊ�F�G�����(���{���J���Z���^�[)��قT�K��c��

<��P��> ��Ô�Q�҂����̓�������

�c�����t����A���{�m�q�����A����^�I�����A���ɗǗT�q����

<��Q��> ��t�E�ٌ�m��ɂ��u��

�ŏo��`�����i�����w�t���a�@�Y�w�l�Ȉ�t�A��Nj����̕s������������j

��{�@�c�����i�ٌ�m�A�l���ی�@�̈�ÊE�ւ̉e���ɂ��Č����S���j

���R�D�q�����i�ٌ�m�A�J���e��������̊C�O�������@�����S���O���[�v�j

�ݖ{�B�i�����i�ٌ�m�A��J���e������S���ٌ�m�A���P�[�g�S���O���[�v�j

<��R��> �p�l���E�f�B�X�J�b�V����

�u�J���e������v�Ғ��҂��ΐ슰�r�ٌ�m���i�i��F�����v�i�j

�@���̃V���|�W�E���̃`���V�iPDF�j

����Ô�Q�҂�`�����颏؋��B�ţ����̉B���

���܂�ɂЂǂ��u�J���e������v�����l����V���|�W�E��

�`�^����c�߂��ÊE�A�E�\�������Ă����i�@�E�`

(�����200������Q�������肪�Ƃ��������܂����j

�����F2004�N�V���P�O��(�y)�@�ߌ� 13�F30 �` 16�F30

�ꏊ�F�G�����(���{���J���Z���^�[)�U�K���c��

�V���|�W�X�g

�o�����������i��w�ɑ��i�܂ɂ���Q���l�����\�j

�ݖ{�B�i�����i�ٌ�m�A�u���g�h�u��Q�i�ׁv�ٌ�c�j

�ΐ슰�r�����i�ٌ�m�A�s�u�h���}����������v�ďC�ҁj

�ߓ��@�������i��t�A�u�c����w��w�����ː��ȁv�u�t�j

�i��i�s

�����v�i�i������ǒ��j

�@���̃V���|�W�E���̃`���V�iPDF�j

�����Z�v�g�J�������T���N�L�O�V���|�W�E���i���j

�w��É��v�̓��Z�v�g�J���E�J���e�J�������x

���� �Q�O�O�Q�N�V���P�R���i�y�j�P�R�F�R�O�`�P�U�F�R�O

�ꏊ �G�����i���{���J���Z���^�[�j�T�K

�V���|�W�X�g

��F�R�I�q�����i����w�l�ԉȊw�������j

�ݖ{�B�i�����i�ٌ�m�j

�Ԉ�\�ނ����i�u���g�h�u��Q�i�����c�v�c��)

�i��i�s

�����v�i�i������ǒ��j

�@���̃V���|�W�E���̎ʐ^�≹���t�@�C��

�����Z�v�g�J�������T���N�L�O�V���|�W�E��(�����j

�w��É��v�̓��Z�v�g�J���E�J���e�J�������x

���� �Q�O�O�Q�N�U���Q�X���i�y�j�P�R���`�P�U��

�ꏊ �A���J�f�B�A�s���J�i���w��فj�U�K

�V���|�W�X�g

�ߓ��������i�c����w��w�����ː��ȍu�t�j

�@�ߓ�������̂��̓��̍u�����W����

�X�c�������i�ٌ�m�j

�����M�q�����i�u�x�m���Y�w�l�ȕa�@��Q�ғ����v��\�j

�i��i�s

�����v�i�i������ǒ��j

���u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v�����T���N�L�O�V���|�W�E��

�w��É��v�̌��_�ł����Â̏����J�͂ǂ��܂Ői�݁A�����ۑ�Ȃ̂��x

���� �Q�O�O�P�N�X���P�T���i�j�j�P�R���`�P�V��

�ꏊ �G�����i���{���J���Z���^�[�j�V�K���c��

�V���|�W�X�g

�ΐ슰�r�����i�ٌ�m�A�u���g�h�u��Q�i�וٌ�c�v�j

�l�Z�Y�����i��t�A�u�m�o�n�i�h�o�v�������j

���{���g�����i�u�m�錠���l�b�g���[�N���v�����ǒ��j

�o�����������i�u�w�ɑ��i�܂ɂ���Q���l�����v��\�j

��ԍK�q�����i�u��Éߌ댴���̉�v�S����C�����j

�Ԉ�\�ނ����i�u���g�h�u��Q�i�����c�v��\�j

�R�{�[�Ⴓ���i�u��㐸�_��Ðl���Z���^�[�v��\�j

�i��i�s

�����v�i�i������ǒ��j

�@���̃V���|�W�E���̎ʐ^�≹���t�@�C��

�m�g�j�u���_�E�_�_�v�i2011�N7��8���j�u�F�ی����x50�N�@���Җ{�ʂ̎��_�Łv

�uWEDGE�v�i2010�N4�����j�u�a�@�̖������s�͈�Ô�����̑����v

���o���f�B�J���I�����C���u�f�Ö����̕ۊǂ����߂��t�ɂȂ��Ăق����v

�S��������Ô�s�������ԊҐ����i��

���s���c�́�

�����̑���

�u��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v�ɂ���

[��Ï��̌��J�E�J�������߂�s���̉�v�ւ̃��b�Z�[�W���d�q���[���ł����艺�����B

��Hisashi-Katsumura���ysince 4/01/2000�z�@